Catégorie : Recensions

-

Une histoire roumano-suisse.

Iassi (les deux s devraient se lire s-cédille), troisième ville de Roumanie, 300’000 habitants, c’est de là que vient la famille de mon ami Jil Silberstein. Il y a 10 ans, il a publié le gros pavé retraçant l’histoire de cette ville et de sa famille. La première chose que j’en tire est la chance…

-

TIAN, traité pour l’interdiction des armes nucléaires.

Vous n’aimez pas les armes nucléaires. Moi non plus. Apparemment, M. Cassis, Conseiller fédéral en charge du dossier, n’a pas cette sensibilité-là. Il ne signe pas le Traité de l’ONU de 2017 pour l’interdiction des armes nucléaires. Le traité est effectif depuis le 21 janvier 2021. Ses organes officiels sont déposés à Genève. https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxvi-9&chapter=26&clang=_fr. Personnellement, je…

-

Sortir de la gonfle.

Le sous-titre de mon blog affirme que comprendre fait du bien. À ce propos, le récent bouquin de George Monbiot est proprement jouissif. Monbiot, G., & Hutchison, P. (2024). The Invisible Doctrine: Pinguin, Random House. Pourtant, le sujet est sinistre. Il s’agit de la conquête du monde par le néocapitalisme, ou la victoire des super-riches…

-

Mi-octobre 2024

La conférence de Thomas Piketty du 3 octobre. Comme nous pouvions nous y attendre, la 4e conférence « Envie d’agir » que nous a présentée Thomas Piketty à l’UNIL le 3 octobre 2024 était un gros morceau. Il fallait bien s’accrocher, mais l’effort en valait la peine ; on en sortait nettement plus intelligent. Pour ceux qui n’ont pas…

-

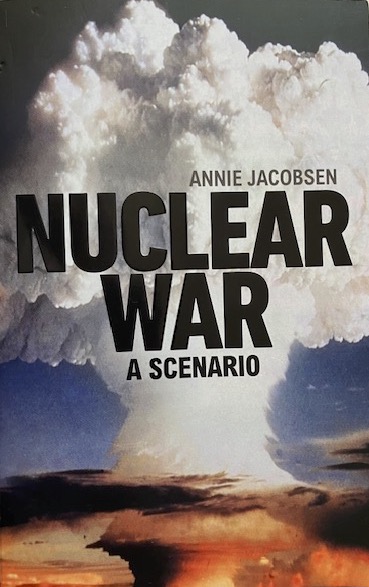

Initiative pour l’interdiction des armes nucléaires. Recension: Nuclear War par Annie Jacobsen.

Reprenant l’usage de mon blogue en août 2023, je faisais le point sur les problèmes essentiels auxquels notre monde est confronté. (https://www.dubochet.ch/jacques/?p=1551) Il y avait le climat, la biodiversité, le néolibéralisme, le vivre ensemble, l’intelligence artificielle. Tonnerre ! J’oubliais les bombes atomiques. C’est bizarre parce qu’il y a 60 ans que l’énergie nucléaire m’inquiète et motive…

-

L’hypothèse K

Il faut être révolutionnaire. Si vous n’êtes pas convaincu, par le petit billet d’opinion que Mathilde et moi avons publié dans Le Temps (Tribune du 9.4.2024) ne vous arrêtez pas là, il reste des approches plus substantielles sur lesquelles vous pouvez vous pencher. Personnellement, c’est celle d’Aurélien Barrau que je trouve la plus remarquable. Il…

-

Le premier quartier de la lune

Le sous-titre du blogue de Jacques affirme que «Comprendre, ça fait du bien». Seulement, voilà, comprendre, c’est du boulot ! Je m’y suis mis courageusement avec la relativité générale d’Einstein et ses développements récents autour des trous noirs. J’ai de l’aide. D’abord le 4e volume de la série Physics : The theoretical minimum » de Léonard Susskind (Susskind, L., &…

-

Le Ministère du futur

Le 23 novembre 2023, j’ai placé sur mon blogue un petit article intitulé « le Déni » dans lequel je fais le point sur la course folle de notre société technoindustrielle vers sa propre destruction. La science a parlé. Nous connaissons la situation actuelle et comment nous en sommes arrivés là. Quant au futur, nous ne le…

-

Le Déni

La Suisse, l’Europe, les pays riches, tous luttent pour préserver la bulle technofinancière, garante de leur confort et de leur profit. Tous savent aussi qu’elle va crever. Tant pis, on continue ; on vote à droite, on laisse les activistes du climat mariner dans leur écoanxiété, on renvoie les femmes à la maison et on se rit…

-

Thomas Piketty. Une Brève Histoire de l’Égalité. Seuil 2021

Adolescent, j’avais posé à mon père la question qui me titillait : « Les gens très riches nous embêtent, mais, sont-ils vraiment importants ? » Mon papa était un honnête homme, profondément engagé pour le bien commun ; il était, globalement, confiant de la bonne marche de notre société. Il me répondit : « Oui, il est détestable que certains accumulent…

-

Le livre de la ZAD

Vendredi passé, 30 mars 2023, 2 ans exactement après que la police a mis fin à la ZAD du Mormont, est paru le livre qui fait revivre cette expérience historique. Rappelons les faits. Le Mormont est cette étonnante extension du Jura qui divise le canton de Vaud entre le Nord et le Sud. C’est notre…

-

Récit

Connaissez-vous la Maison du Récit à Lausanne (https://lamaisondurecit.ch) ? C’est un endroit magique où Katia Delay fait parler ceux qui ont quelque chose à dire ou quelque chose à exprimer – vous par exemple, avec le projet en cours de cet hiver, « Transformer les récits de nos vulnérabilités ». Il y a quelques semaines, Laurence et Jean Martin…